Résumé

L'adoption de comportements de consommation considérés comme favorables à la prévention de l’environnement se diffuse dans la population. Aujourd’hui, 61 % des Français se disent incités par l’achat d’un produit ayant des garanties écologiques. Les produits d’occasion motivent de plus en plus de consommateurs et la consommation moyenne de viande par personne diminue. Le CRÉDOC a souhaité savoir quels sont les principaux facteurs déterminant l’adoption de ces comportements. Quelle est la place de la sensibilité environnementale comparée à celle des contraintes de pouvoir d’achat ? Le comportement ou l’opinion des autres, ce que l’on nomme les normes sociales, incitent-elles à modifier ces comportements de consommation ? L’enquête Tendances de consommation réalisée en juillet 2024 montre que se conformer aux comportements de ses proches explique en partie l’adoption de trois gestes favorables à l’environnement : limiter sa consommation de viande, acheter des livres ou des vêtements d’occasion. Cette influence est d’autant plus marquée lorsque les consommateurs ont le sentiment de devoir se restreindre. L’influence des autres reste toutefois moins déterminante que la satisfaction tirée d’un comportement ou de ses bénéfices concrets. Et paradoxalement, les préoccupations environnementales ont quant à elles très peu d’impact sur ces comportements, y compris parmi les personnes très préoccupées par l’environnement.

Se conformer à son entourage

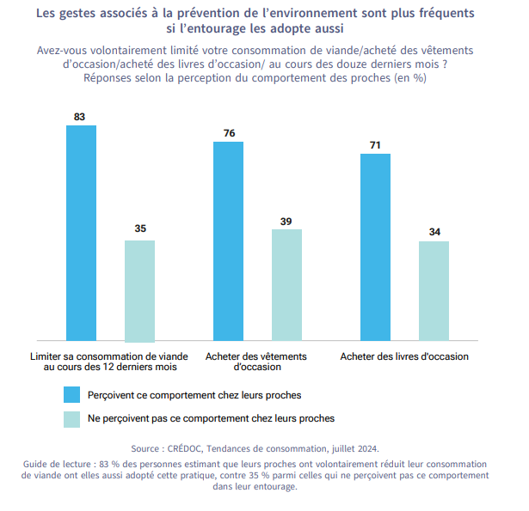

Lorsqu’il s’agit de changer de comportement de consommation, penser que ses proches l’ont déjà fait encourage à suivre leur exemple : 83 % des personnes estimant que leurs proches ont volontairement réduit leur consommation de viande ont fait de même contre seulement 35 % parmi celles qui disent ne pas être influencées par leur entourage. Un écart similaire s’observe pour l’achat de vêtements (76 % contre 39 %) ou de livres d’occasion (71 % contre 34 %). L’influence du comportement des autres se vérifie même si l’on tient compte d’autres facteurs pouvant jouer sur notre consommation comme les différences d’âge, de genre, de type de ménage, de budget ou de préoccupations environnementales.

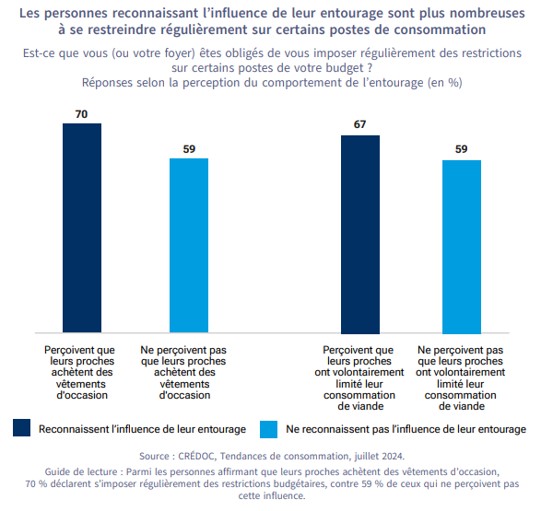

Cette influence de l’entourage se vérifie aussi pour un comportement défavorable à la protection de l’environnement comme le remplacement régulier d’un téléphone portable. Parmi les comportements étudiés, deux apparaissent plus sensibles à celui de l’entourage : limiter sa consommation de viande et acheter des vêtements d’occasion. Leur adoption est d’abord liée à des contraintes budgétaires. C’est en effet le prix, pour 43 % de Français, qui pousse d’abord à limiter sa consommation de viande. C’est la raison la plus fréquemment évoquée. L’achat de vêtements d’occasion obéit à la même logique. Le sentiment de restriction budgétaire est encore plus marqué chez ceux qui sont sensibles à leur entourage : 70 % des personnes qui pensent que leurs proches achètent des vêtements d’occasion déclarent se restreindre sur certaines dépenses. Il en va de même pour 67 % de celles estimant que leurs proches limitent leur consommation de viande. En revanche, ce sentiment de restriction n’est partagé « que » par 59 % des personnes qui ne se disent pas influencées par leur entourage. Face à la nécessité de se restreindre, changer de comportements devient plus acceptable si l’on pense que ses proches ont fait de même : « Puisque les autres s’y sont mis, je peux le faire moi aussi. » Pour atténuer ce sentiment de restriction, ces personnes ont également besoin de trouver des bénéfices concrets à leur consommation. Elles déclarent ainsi plus souvent que les autres avoir réduit leur consommation de viande parce que c’est bon pour leur santé ou afin de limiter la souffrance animale. Elles sont également plus nombreuses à affirmer que sans le recours aux achats d’occasion, elles n’auraient pas accès à des vêtements d’aussi bonne qualité ou à des marques prestigieuses. Pour les livres d’occasion, l’influence du comportement des autres est moins forte, peut-être parce que les freins à l’achat sont faibles. Seulement 15 % des enquêtés expliquent l’achat de ces produits par un manque de moyens pour acheter des livres neufs, 31 % par la facilité à s’en procurer. Si ceux qui perçoivent l’influence de leurs proches sont plus nombreux à trouver que le prix des livres d’occasion est très abordable (70 %), ce motif d’achat est aussi souvent cité par ceux qui sont neutres face à cette influence (69 %) et reste cité par 60 % des autres acheteurs. De plus, pour ces produits, l’image associée à la seconde main ne constitue pas un obstacle. Qu’ils perçoivent ou non l’influence de leurs proches, la majorité des acheteurs (56 %) apprécie la lecture d’un livre, qu’il soit neuf ou d’occasion.

L’adoption de comportements responsables repose avant tout sur les préférences personnelles. Acheter des vêtements ou des livres de seconde main est d’abord motivé par le plaisir. Découvrir une pièce rare ou faire une bonne affaire constituent ainsi des motivations fortes de l’achat de vêtements d’occasion. 65 % des personnes achetant des vêtements de seconde main estiment ainsi faire de bonnes affaires. De même, le plaisir est au cœur de l’achat de livres d’occasion. Lorsqu’il y a des réticences à changer de comportement, l’adhésion passe d’abord par une prise de conscience des bénéfices attendus pour soi ou pour la société. Le sentiment de bien agir sert alors de motivation. Ainsi, 82 % des personnes considérant que limiter la viande est une bonne chose déclarent le faire, contre 21 % parmi celles qui ne l’estiment pas. Il en va de même concernant les téléphones : 85 % de ceux qui estiment que c’est une mauvaise chose d’en changer régulièrement ne le font pas, contre 15 % de ceux qui pensent que c’est une bonne chose.

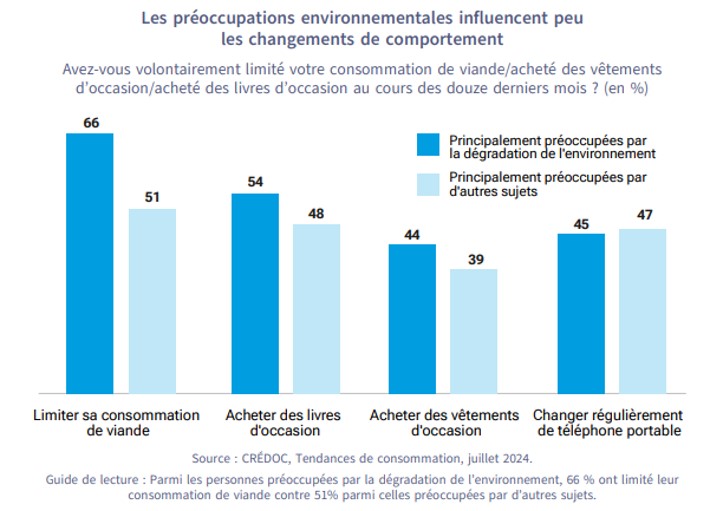

Paradoxalement, les individus citant la dégradation de l’environnement parmi leurs principales préoccupations n’adoptent pas plus de comportements considérés comme favorables à l’environnement. C’est particulièrement le cas pour le téléphone portable : ils sont aussi nombreux à en changer régulièrement (46 %) que ceux davantage préoccupés par d’autres sujets (47 %). Cela se vérifie également pour les achats de livres ou de vêtements d’occasion. Seul limiter sa consommation de viande semble plus souvent le fait de personnes préoccupées par la dégradation de l’environnement (66 %). Toutefois, pour les quatre comportements étudiés, l’influence des préoccupations environnementales disparaît si l’on tient compte d’autres facteurs pouvant jouer sur ces consommations comme les différences d’âge, de genre, de type de ménage, de budget ou la prise en compte du comportement des proches. Enfin, l’avis des autres et les recommandations sociales n’ont pas d’impact sur les comportements de consommation favorables à l’environnement. Dans une société marquée par de nombreuses frustrations et restrictions (en juillet 2024, 63 % des Français déclarent se restreindre régulièrement sur au moins un poste de consommation), ce qui apparaît comme une injonction est d’autant plus perçu comme insupportable. Ces constats interrogent sur la manière dont les opinions favorables à la protection de l’environnement se traduisent en comportements effectifs et ainsi sur l’efficacité d’une communication axée sur l’impact environnemental des pratiques de consommation pour les faire changer.

Pour encourager des pratiques durables, trois axes semblent pertinents dans l’orientation des politiques publiques. Mettre en valeur les bénéfices personnels des comportements durables : Un premier levier d’action pour favoriser des pratiques plus responsables consiste à valoriser les choix individuels. Ces derniers jouent un rôle moteur dans l’évolution des habitudes de consommation. Il s’agit de souligner le plaisir et la satisfaction que peuvent procurer ces nouvelles pratiques. Par exemple, limiter sa consommation de viande peut améliorer sa santé. Acheter en seconde main amène à faire de bonnes affaires. Miser sur la dynamique collective pour renforcer l’adhésion : Un deuxième axe passe par une communication efficace sur la généralisation de ces comportements dans la société. Montrer que ces pratiques responsables se diffusent largement – en particulier dans les cercles proches, parmi les pairs – permet de normaliser ces choix et d’en faire un standard désirable. Cela peut contribuer à réduire les résistances au changement, en donnant le sentiment de ne pas agir seul, mais de faire partie d’un mouvement partagé.

Réduire les freins, tant du côté de l’offre que de la demande : Enfin, il est crucial d’identifier et de lever les obstacles perçus, qu’ils soient matériels, cognitifs ou pratiques. Du côté de l’offre, cela suppose de rendre les produits responsables plus visibles, plus accessibles et financièrement abordables. Du côté de la demande, il convient d’accompagner le changement par une meilleure information : faire connaître les alternatives, expliquer comment les intégrer au quotidien, proposer des recettes simples ou des exemples concrets. Ainsi, la réduction de la consommation de viande pourrait être soutenue par une vulgarisation des possibilités offertes par les produits de substitution.

142, rue du Chevaleret 75013 Paris

142, rue du Chevaleret 75013 Paris

01 40 77 85 10

01 40 77 85 10

station Chevaleret

station Chevaleret

station Bibliothèque

station Bibliothèque

station Bibliothèque

station Bibliothèque

arrêt Nationale

arrêt Nationale