L'exposition "La France en devenir"

Le Crédoc, Centre d’études et d’observation des conditions de vie a dans ses missions l’observation de la société française. Le centre a fêté ses 70 ans l’an dernier. Dans le cadre des festivités a émergé l’idée de donner à voir, autrement que par des statistiques et des études, la société française et ses évolutions. Dans cette perspective, le CREDOC s’est rapproché de l’Ecole Normale Supérieure Louis-Lumière afin de monter une exposition sur le thème « La France en devenir ». Sept thématiques ont ainsi été explorées en partenariat entre les chercheurs du Crédoc, et les étudiants photographes de l’école Louis-Lumière, encadrés par leurs professeurs.

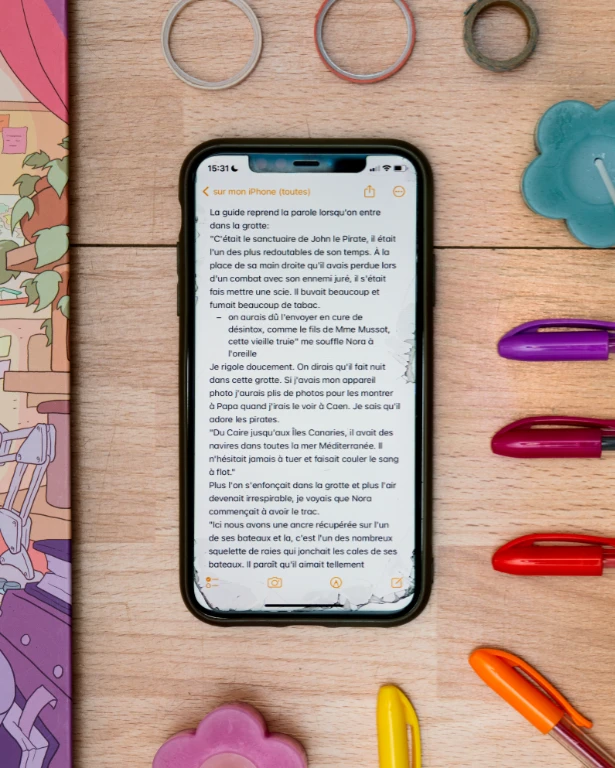

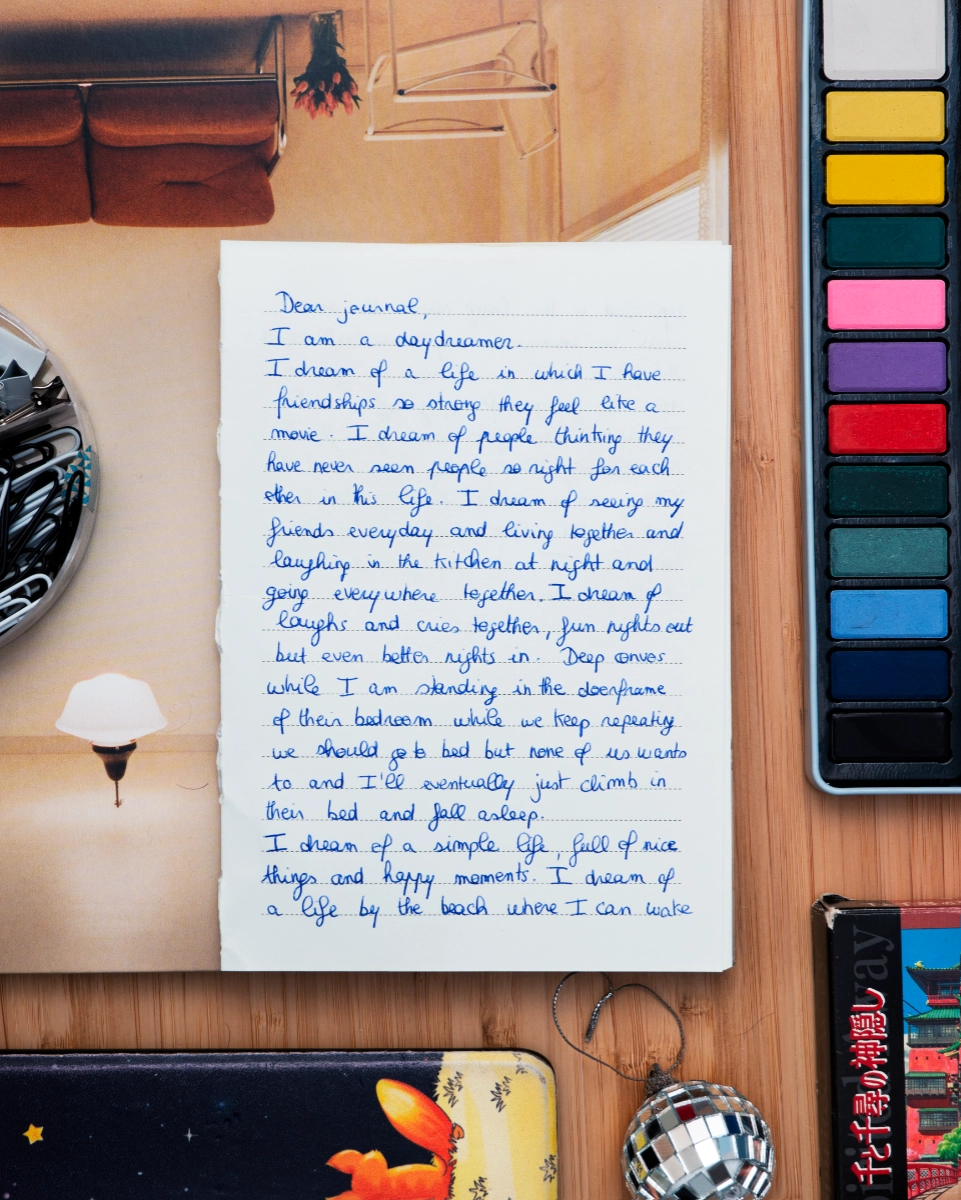

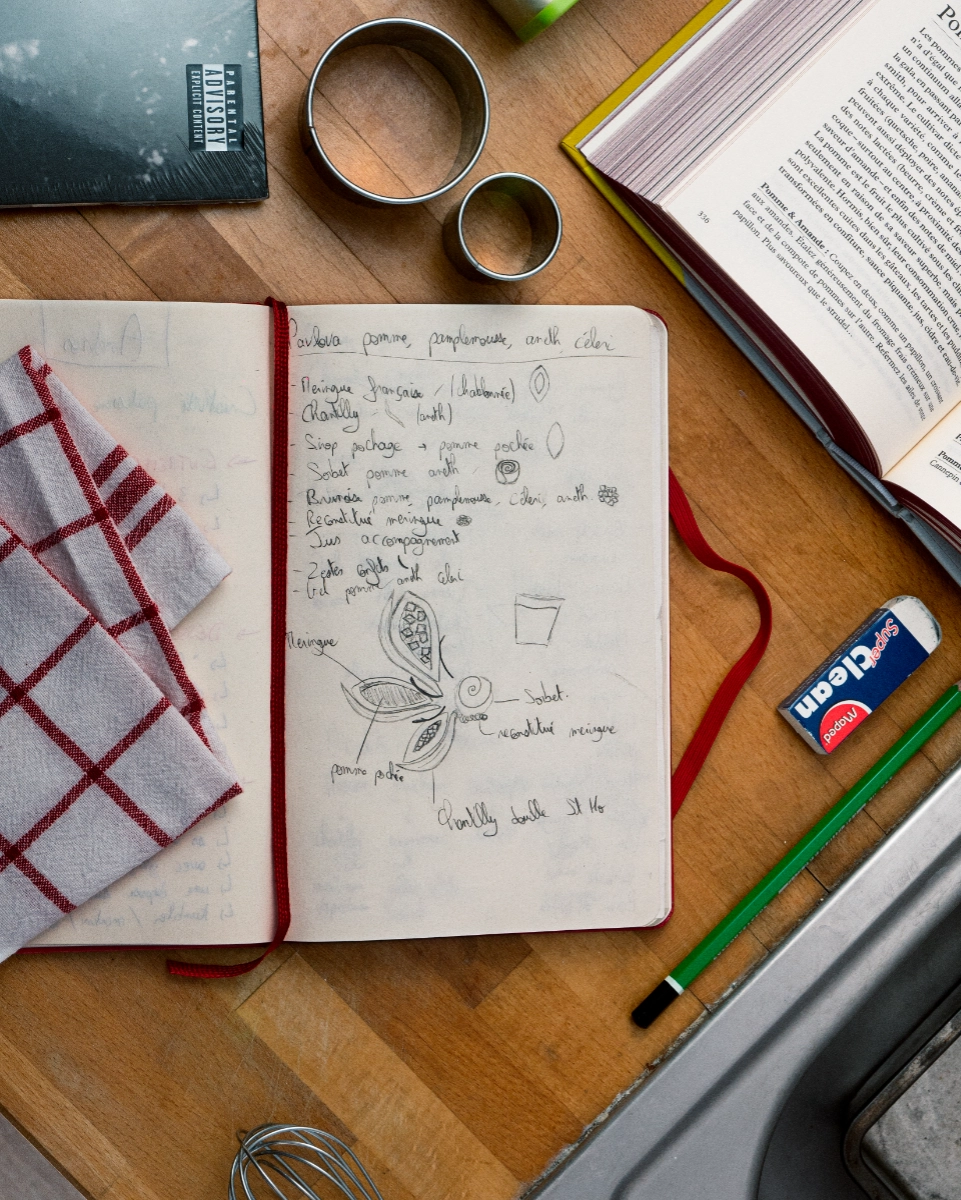

- Les nouvelles manières d’écrire

- Les nouveaux clivages sur l’environnement

- Les nouveaux modes d’engagement

- Les nouvelles manières de vieillir

- Les nouvelles manière de faire des funérailles

- Le renouveau de la précarité alimentaire

- La seconde vie des objets

Le projet a été dirigé coté Crédoc, par Sandra Hoibian, avec l’appui de Franck Lehuédé, Lucie Brice-Mansencal, Charlotte Millot, Christian Colette et Sylvain Taboury.

Coté ENS Louis-Lumière par Christophe Caudroy, Franck Maindon avec l’appui de Véronique Figini, Alix Haefner et Émeric Sallon.

Il a donné lieu à une exposition qui s'est tenue du 22 au 25 avril 2025, au CESE, palais d'Iena.

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

Les jeunes et l'écriture Patricia Croutte, Solen Berhuet, Maël Baudot

L’association Lecture Jeunesse a sollicité le CRÉDOC pour évaluer la place que l’écrit occupe dans le quotidien des 14-18 ans. Les résultats de l’enquête du CRÉDOC battent en brèche certaines idées reçues et montrent que le numérique multiplie les occasions de rédiger sans pour autant rendre obsolète l’écriture manuscrite. 60% des 14-18 ans déclarent écrire « tous les jours ou presque » et 33% disent le faire « parfois ». Au quotidien, 31% des jeunes utilisateurs de réseaux sociaux postent tous les jours des messages privés et 19% transmettent des messages écrits à la main à leurs amis. L’écriture manuelle est jugée particulièrement utile pour mémoriser des choses à faire (72%), des propos ou des évènements. C’est aussi un moyen d’expression de sa créativité (écrire des blogs, des histoires, des paroles de chanson …). Cette pratique est partagée par près de 40% des jeunes, et en particulier par les filles plus enclines à écrire ce qu’elles ressentent. Les outils numériques, en revanche, sont valorisés pour leur rapidité (73%), le confort d’écriture (60%) ainsi que le recours au correcteur orthographique (74%).

photo par Mael Baudot

photo par Mael Baudot

photo par Mael Baudot

photo par Mael Baudot

photo par Mael Baudot

photo par Mael Baudot

Les nouveaux clivages environnementaux, l’exemple de l’eau Hélène Blake, Charlotte Millot, Clément Mahé

« Des parties de plus en plus grandes du territoire français sont concernés par la sécheresse : à l’été 2022, 30 millions de personnes vivaient dans une commune soumise à au moins un arrêté de crise dans l’année, soit presque la moitié de la population hexagonale.

L’eau est désormais une préoccupation croissante et de plus en plus de Français déclarent faire des efforts pour l’économiser (78 % d’entre eux en 2023 contre 66 % en 2010). Mais les pratiques ne suivent pas toujours : l’achat de piscines individuelles explose et les consommateurs sont insuffisamment informés. Par exemple, une grande partie des Français lave sa voiture à domicile, alors que le lavage en station réduit de 70 % la consommation d’eau nécessaire.

Ce constat ne doit pas faire oublier que les usages domestiques ne représentent qu’une part minoritaire des usages de l’eau : ils comptent pour seulement 14% des prélèvements d’eau (contre 47% pour l’énergie) et pour un quart des consommation (58% pour l’agriculture). »

photo par Clément Mahé

photo par Clément Mahé

photo par Clément Mahé

photo par Clément Mahé

photo par Clément Mahé

photo par Clément Mahé

Les nouveaux modes d’engagement Lucie Brice-Mansencal, Sandra Hoibian, Julia Gandolfo

"Au 21e siècle, l’engagement déborde des cadres traditionnels des associations, partis politiques et syndicats pour devenir plus souple, flexible et protéiforme. Les nouvelles générations investissent un ensemble d’actions, allant de la défense de cause en ligne, au bénévolat informel en passant par la participation à des collectifs horizontaux. Cette multiplicité des formes d’engagement illustre la quête d’un impact concret et direct. Les domaines d’engagement sont en outre de plus en plus ciblés : climat, justice sociale, égalité des droits ou lutte contre les discriminations, l’Enquête européenne sur les valeurs (EVS)le baromètre DJEPVA sur la jeunesse atteste d’une montée de ces préoccupations avec un engagement des jeunes sur ces sujets qui ne passe pas nécessairement par des actions de contestation ou de vote, mais par exemple par du bénévolat ponctuel.

Dans le monde agricole, la recherche d’un impact face aux défis économiques et écologiques s’opère parfois aussi en silence, par l’adoption de statuts juridiques et de mode d’organisation qui redéfinissent leur métier, par exemple avec le choix d’une exploitation sociétaire, comme en GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun), plutôt qu’individuelle. Ces choix leur permettent de soutenir des pratiques collaboratives et durable, de conjuguer leur activité professionnelle à leurs préoccupations sociétales et environnementale et de rechercher un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle."

photo par Julia Gandolfo

photo par Julia Gandolfo

photo par Julia Gandolfo

photo par Julia Gandolfo

photo par Julia Gandolfo

photo par Julia Gandolfo

Les nouvelles manières de vieillir Colette Maes, Elodie Albérola

En 2040, un quart des habitants en France aura 65 ans ou plus. La plupart des seniors souhaitent vieillir à domicile. Lorsque le logement ordinaire n’est pas adapté ou adaptable, ou dans les situations d’isolement, les habitats hybrides, tels que les résidences autonomie, ou la colocation intergénérationnelle sont sans doute une réponse d'avenir à l'accélération du vieillissement de la population française. Ils combinent le « chez soi » et « le avec les autres », et contribuent au maintien de la vie sociale dans un environnement sécurisant.

Empreintes de vie - Marguerite Pic

Les résidences autonomie proposent la jouissance d’un logement individuel et privatif (F1/F2) en location à prix modéré, ainsi que l’accès à des équipements communs et des services facultatifs (restauration, blanchisserie, …). Elles visent à prévenir la perte d’autonomie et à accompagner les fragilités liées à l’âge, en proposant des ateliers de prévention et des temps d’animation de la vie sociale.

Chaque espace privé est personnalisable, offrant aux résidents la liberté de façonner leur intérieur selon leurs envies. Ils peuvent y apporter les meubles, souvenirs et photos qui leur tiennent à cœur, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance et transformant leur espace en un véritable "chez-soi". Ces divers objets, témoins de leurs parcours, insufflent une continuité entre passé et présent, et donnent vie à ce nouveau lieu de résidence.

photo par Marguerite Pic

photo par Marguerite Pic

photo par Marguerite Pic

photo par Marguerite Pic

photo par Marguerite Pic

photo par Marguerite Pic

Comme un bouton de rose / vie amoureuse - Alma Kuwabara

Les résidences autonomie accueillent aussi bien les personnes seules que les couples, 6% des résidents y vivent avec leur conjoint. Elles offrent un environnement adapté et propice au « bien vieillir » ensemble, en permettant au couple de continuer à prendre soin l’un de l’autre, et de s’épanouir individuellement au sein d’un collectif. L’accompagnement bienveillant du personnel et l’entraide des résidents, constituent aussi un précieux soutien pour les conjoints aidants.

photo par Alma Kuwabara

photo par Alma Kuwabara

photo par Alma Kuwabara

photo par Alma Kuwabara

photo par Alma Kuwabara

photo par Alma Kuwabara

Le quotidien d’une cohabitation intergénérationnelle - Héloïse Henry

La colocation intergénérationnelle vise à répondre aux besoins de deux générations dans un esprit de partage, d’entraide et d’utilité sociale. Un sénior propriétaire accueille un jeune locataire pour un loyer modéré en échange de petits services. Chaque occupant dispose d’un espace privatif, tout en partageant des espaces communs. Différents organismes et réseaux associatifs facilitent la mise en relation entre les seniors et les jeunes intéressés par ce mode de colocation. Cette forme d’habitat favorise un enrichissement mutuel à travers de moments de convivialité, apportant au senior une réassurance et une stimulation bénéfique pour le moral et la santé.

photo par Héloïse Henry

photo par Héloïse Henry

photo par Héloïse Henry

photo par Héloïse Henry

photo par Héloïse Henry

photo par Héloïse Henry

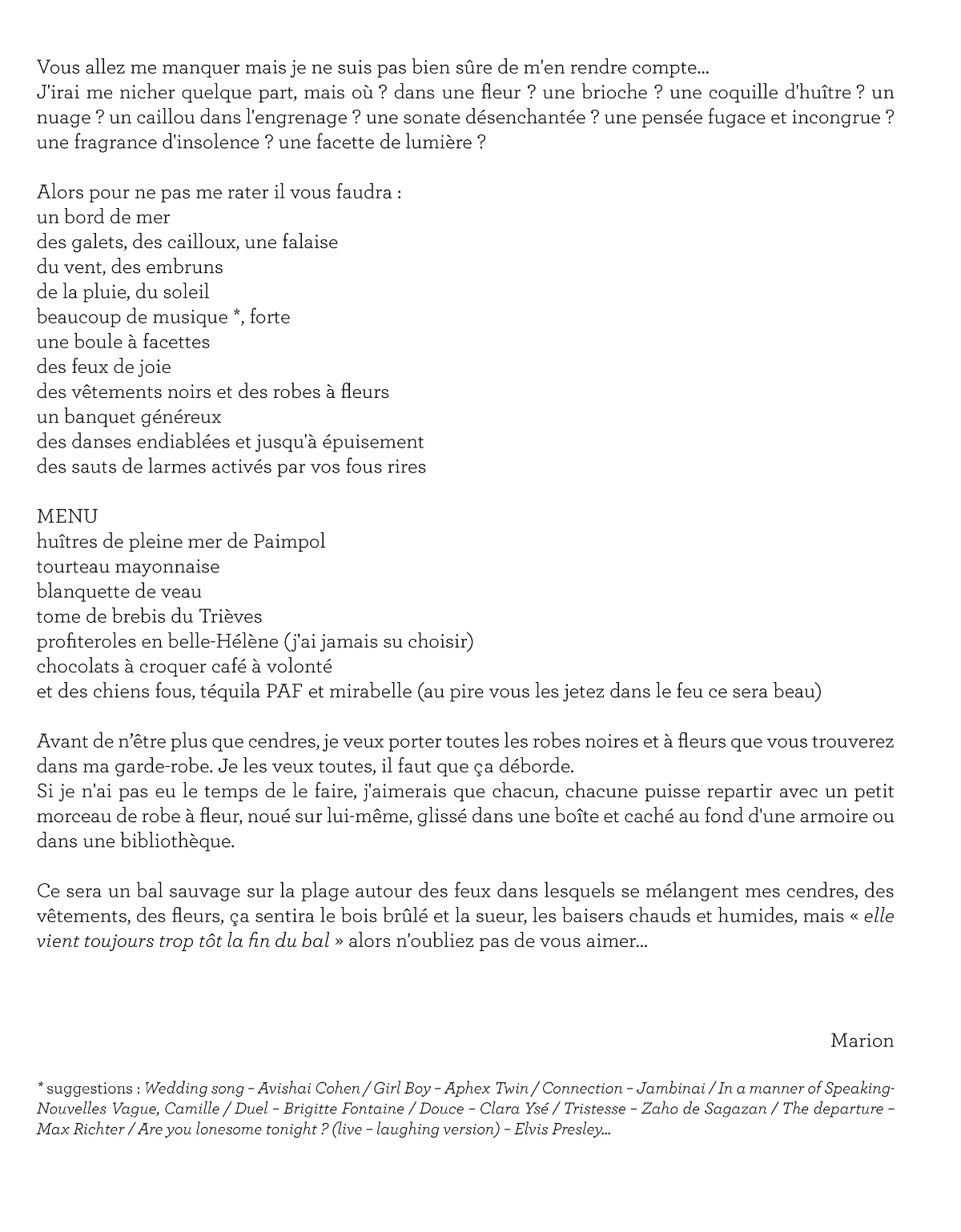

Les nouvelles manière de faire des funérailles – Franck Lehuédé, Thierry Mathé, Milena Le Mao

Les photos et les textes présentés soulignent l’importance de l’intime et de la personnalisation dans les représentations des obsèques. Les études du CREDOC montrent que les Français sont plus nombreux qu’il y a quinze ans à souhaiter vivre le temps de l’adieu de manière intime et personnalisée. Si les cérémonies d’obsèques et le regroupement autour du défunt restent des éléments centraux du deuil, les Français privilégient les aspects psychologiques et les affects aux dimensions sociales et rituelles des obsèques. En 2024, 30 % des Français souhaitent une cérémonie très intime et ne veulent pas de cérémonie religieuse, contre 23 % en 2009. Pour leurs propres funérailles, 29 % des plus de 40 ans désirent de la musique personnalisée et 22% des lectures de texte et d’hommage au sein d’une cérémonie civile. Ces attentes ont plus que doublé en quinze ans. Elles concernent plus souvent les personnes envisageant une crémation pour leurs propres obsèques et les 40-59 ans. Les personnes ayant vécu un deuil au cours des dernières années y sont également nettement plus sensibles.

L’intime s’invite aussi avant la cérémonie à travers l’évocation des souvenirs avec le défunt, les émotions ressenties, les moments partagés avec lui.

photo par Milena Le Mao

photo par Milena Le Mao

Le renouveau de la précarité alimentaire- Marianne Bléhaut, Mathilde Gressier, Nolwen Paquet, Philippe Chung

La précarité alimentaire touche entre 10 et 16 % de la population, qui déclare n’avoir pas toujours assez à manger. Elle ne se limite pas au recours à l’aide alimentaire, qui est l’une des nombreuses solutions adoptées par les personnes concernées. Parmi elles, une sur deux indique avoir eu recours à un dispositif d’aide au cours de l’année. Elles s’approvisionnent principalement via des canaux qui ne leur sont pas spécifiques, en tête desquelles les grandes surfaces. L'approvisionnement non commercial (aide alimentaire, autoproduction, don de proches, invendus) ne constitue l’essentiel de l’approvisionnement alimentaire que pour une de ces personnes sur dix, même si elles y ont généralement plus recours que la moyenne. Pour faire face au manque de nourriture, elles adoptent également différentes stratégies au quotidien : réduire la taille des repas ou en sauter, consommer des aliments moins appréciés mais moins chers.

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

photo par Philippe Chung

La seconde vie des objets – Lucie Brice Mansencal, Franck Lehuédé, Hippolyte Benoit-Gonin

"Donner une nouvelle vie aux objets est une pratique en plein essor, portée par des enjeux économiques, sociaux et écologique. En France, 51% des consommateurs déclarent acheter des objets d’occasion, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2009 (25 %). Le développement de plateformes en ligne, de ressourceries aux côtés de vide-greniers toujours appréciés, a donné une ampleur nouvelle à ce mouvement.

Les motivations des consommateurs sont multiples : recherche de bonnes affaires, sensibilité à l’écologie, collection. L’engouement pour les objets d’occasion ne s’affranchit pas de tensions entre désir consumériste, nécessité économique et souci porté à l’environnement. En accélérant la circulation des objets et les dynamiques de consommation, l’achat d’occasion n’est pas nécessairement une pratique de consommation environnementalement vertueuse.

Ces achats et ventes d’occasion, ne sont pas les seules pratiques existantes pour redonner une vie aux objets : le troc (17%), la location (6%), le don, la réparation constituent d’autres pratiques, plus minoritaires. Moins de 3% des dépenses des ménages sont consacrées à la réparation de vêtements, de meubles ou d’équipements ménagers.

La réparation en particulier renforce l’autonomie des consommateurs face à l’obsolescence programmée, limite l’achat du neuf. La tenue d’ateliers de réparation, comme de vélos, contribue à diffuser au sein de la population des gestes simples promouvant une consommation plus réfléchie et active, en encourageant l’entraide."

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

photo par Hippolyte Benoit-Gonin

142, rue du Chevaleret 75013 Paris

142, rue du Chevaleret 75013 Paris

01 40 77 85 10

01 40 77 85 10

station Chevaleret

station Chevaleret

station Bibliothèque

station Bibliothèque

station Bibliothèque

station Bibliothèque

arrêt Nationale

arrêt Nationale